DES VIES À L’ARRÊT

Elles sont trois dans une cellule prévue pour deux. Rien de surprenant dans un pays qui comptait 80 792 détenus fin 2024, soit un taux d’occupation record de 129 %. Pourtant, ici, le quotidien est différent de celui des traditionnels quartiers carcéraux pour femmes. Moins discriminant, moins brutal. Regroupant une maison d’arrêt et un centre de détention, c’est le seul établissement pénitentiaire français réservé aux femmes, le plus grand d’Europe, avec 210 places. Dans ce monde à l’écart, la préparation à la réinsertion est aussi importante que le volet répressif. Tout y est fait pour que la part d’humanité des détenues prenne le dessus sur la violence de leur passé.

DES VIES À L’ARRÊT

— framafad paca corse (@WaechterJp) January 11, 2025

Reportage passionnant de @parismatch à l’intérieur de la prison pour femmes de Rennes pic.twitter.com/hYewovp1b5

• Par Elvire Emptaz

« Je veux pas aller à la promenade ! J’ai trop peur. Hier, une femme m’a menacée. Elle a déjà tué quelqu’un et maintenant elle veut ma peau, je comprends pas pourquoi ! » Marjorie*, 47 ans, est prostrée dans un coin de sa cellule encombrée. La surveillante qui tente de la convaincre de sortir l’admet, en ce moment, les tensions sont exacerbées : « C’est beaucoup plus calme que chez les hommes, mais c’est vrai que les incidents physiques sont plus fréquents qu’avant. Les violences psychologiques par contre, c’est tous les jours. »

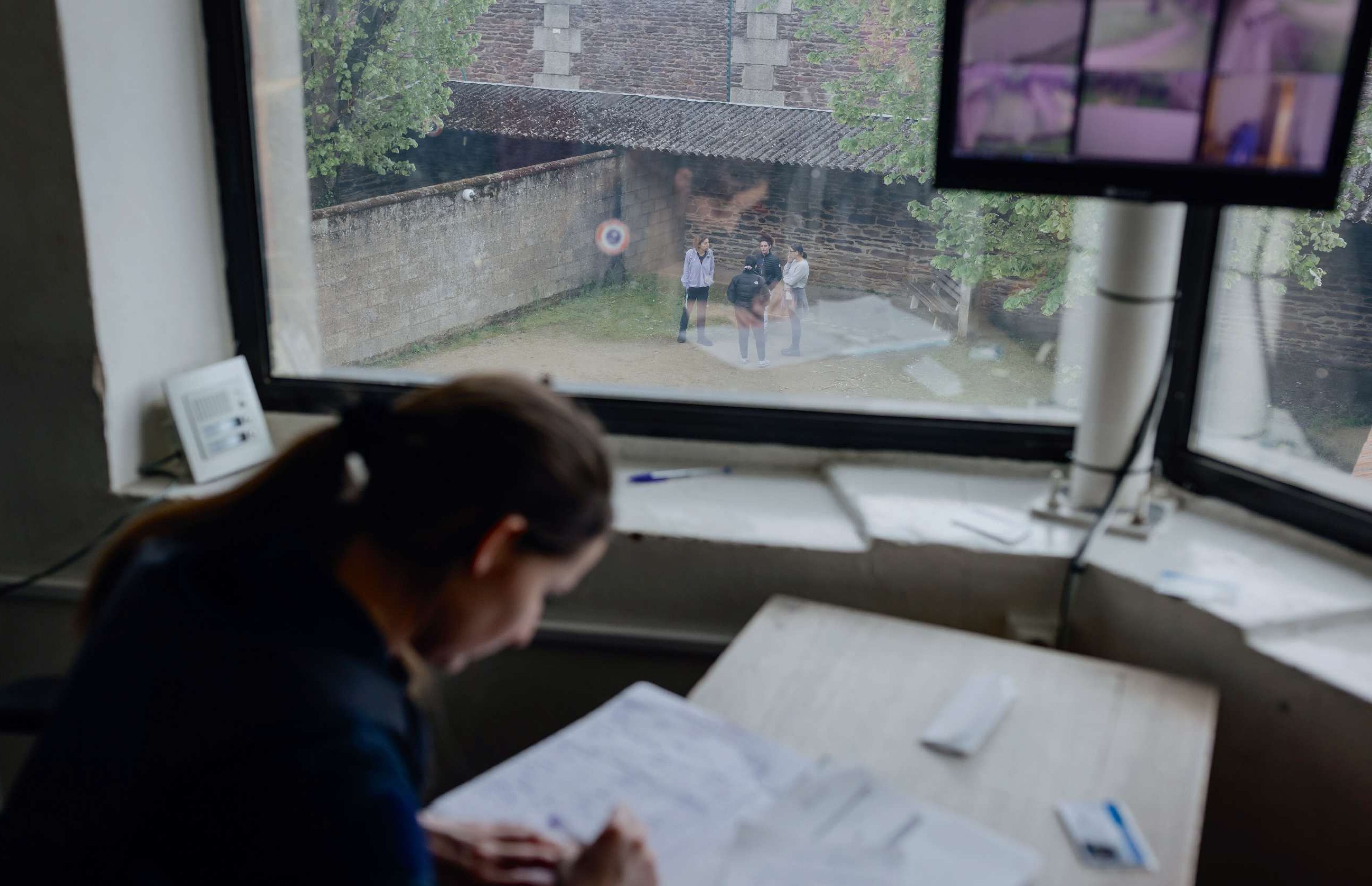

Un poste d’observation sur la cour de la maison d’arrêt, qui accueille les détenues en attente de jugement et celles condamnées à une courte peine. Ces dernières y ont moins de liberté qu’en centre de détention.

Aujourd’hui, Marjorie ne quittera pas les 8 mètres carrés de sa cellule prévue pour deux détenues mais occupée par trois pour cause de surpopulation carcérale. Elle cohabite avec Monica, une Roumaine de 52 ans, qui ne parle pas français. « On communique par gestes, elle est gentille », s’excuse presque Marjorie. Et puis Nina, 42 ans, pour laquelle un matelas a été installé à même le sol humide. Les trois femmes vivent vingt-deux heures sur vingt-quatre dans cet espace étouffant qui sent le tabac froid. Aucune ne s’y sent à sa place. « J’ai rien fait, explique Marjorie, dont le procès s’est tenu la veille. J’ai juste été guetteuse à côté d’un chauffeur pendant des livraisons de drogue. Ça a duré à peine deux semaines et c’était pour aider ma fille aînée, qui est en prison. J’ai pris trois ans… Mon avocat, c’est un trou du cul. En plus, je me suis endormie devant le juge à cause de mon traitement. Je suis en dépression, alors je prends de l’alprazolam, du Xanax, du Tercian [deux anxiolytiques et un antipsychotique, NDLR]. » Ici, les cachets s’obtiennent par voie officielle ou par trafic, en échange de cigarettes, de produits de beauté ou de nourriture. Nina aussi est sous médicaments. Elle est là car elle a essayé de tuer son compagnon. « Il me battait tout le temps… Mais il est pas mort, hein ! Dans l’histoire, j’ai surtout perdu ma fille de 17 ans qui ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Elle a rompu tout contact. C’est dur. Je suis là depuis dix-huit mois, j’attends mon procès, j’en peux plus. » Près d’elle, des piles de mots fléchés pour tuer le temps.

Dans ce bâtiment aux allures de couvent inauguré en 1878, Xaviera, comme chaque condamnée du centre de détention, dispose d’une cellule individuelle de 8 m2.

De l’autre côté de la porte, Nadia s’active. Tresses ramassées en chignon, traits poupins et bagues aux dents, c’est une adolescente de 18 ans, l’âge minimal des gardiens de prison. Sa supérieure n’a guère l’air plus âgée ni plus expérimentée. « C’est un travail mal reconnu, en horaires décalés, avec un public particulier, il attire peu, explique Aude Wessbecher, la directrice du centre pénitentiaire. On a de vrais soucis de recrutement. »

Un moment de soin entre une mère et sa fille, toutes les deux incarcérées.

Derrière le jardin central, autour duquel est organisée la prison, les bâtiments des longues peines s’alignent. Xaviera, 43 ans, y purge une peine de vingt-deux ans pour séquestration suivie de mort : « Je me suis levée un matin et j’ai trouvé un corps dans mon salon. Je suis coupable de recel de cadavre, mais j’ai pris autant que si j’avais commis un attentat ! » Pour tromper l’ennui et tenir sur la durée, Xaviera profite de tout ce que propose la prison, notamment les activités culturelles. Il y a quelques mois, elle remportait ainsi, ex aequo avec sa copine Maggie, le concours d’éloquence sur le thème « Qu’est-ce qu’être une femme ? », organisé par Lire pour en sortir, une association qui favorise la lecture en prison. « Cette victoire m’a portée pendant des semaines ! Peut-être qu’en sortant je ferai de la scène. » En attendant, elle s’occupe des plates-bandes. « Je suis la responsable jardin, j’ai de la chance, je suis dehors toute la journée ! » En arrachant les mauvaises herbes, elle parle de ses enfants de 12 et 13 ans, dont ses parents s’occupent. Ses yeux se teintent soudain de tendresse. « Ils avaient 2 et 3 ans quand j’ai été incarcérée. Au début, je ne voulais pas qu’ils me voient derrière les barreaux. C’est dur de ne pas les avoir, ça fait mal. »

Partie de dés entre Maëva (à dr.), détenue transsexuelle, et ses camarades. Chacune des 12 divisions du centre de détention est dotée d’un espace commun avec télé, baby-foot, magazines…

Difficile de préserver son rôle de mère lorsqu’on est loin et que l’on ne partage pas le quotidien familial. À Rennes, il existe une nurserie pour les femmes enceintes et les mères de bébés qui peuvent y vivre jusqu’à leurs 18 mois. Et puis il y a les UVF, les unités de vie familiale. De petits appartements type F3 au sein du centre de détention, où les détenues peuvent recevoir leurs proches pour des séjours d’une durée comprise entre six et soixante-douze heures, sans surveillance directe du personnel pénitentiaire. Marie, 21 ans, a ainsi pu « accueillir » sa mère pendant deux jours. Elle fait maintenant l’inventaire de l’appartement, aidée par deux gardiennes qui vérifient ses affaires. Avec sa petite robe noire ceinturée, ses ongles mauves impeccables et sa longue natte brune, elle ressemble à une jolie étudiante. Impossible de deviner qu’elle a été condamnée à une peine de onze ans pour complicité d’assassinat. « Marie n’a rien à faire ici, s’agace Nadine, sa mère. Le jour où son petit ami actuel a tué l’ex qui l’avait violée et harcelée, nous étions à la mer elle et moi. Le procès aux assises a été un enfer. Marie a pris onze ans, son copain dix-sept. »

À l’ouvrage sur les plates-bandes du grand jardin autour duquel la prison est construite. Xaviera s’est aussi formée à la plomberie et à l’électricité.

Marie a demandé à venir à Rennes pour suivre des études de biologie par correspondance. « Au quartier des femmes de Beauvais, c’était trop compliqué. » Ici, elle dispose d’un ordinateur sans accès à Internet, dans sa cellule individuelle, dont les murs sont couverts de photos et de petits mots de ses proches. « Décorer, se pomponner, c’est le signe qu’on va bien, qu’on tient debout », confie sa voisine, Amélie. Cette pimpante quadra, en bottines à talons et portant une queue-de-cheval haute, se rend régulièrement chez la coiffeuse et l’esthéticienne de la prison. « Mais je vais aussi beaucoup à la médiathèque ! Je suis une grande lectrice. Avec Xaviera et Maggie, on débat de nos lectures. » La médiathèque est tenue par Soraya, jeune femme brillante, polyglotte, incarcérée pour de lourds délits financiers. « C’est un endroit apaisant où les femmes viennent se confier. Moi, je n’ai pas l’air avenant au premier abord, mais je sais écouter et je sers parfois d’écrivain public officieux. »

Dans la cellule de Marie (de dos), 21 ans, incarcérée pour onze ans, ici avec deux codétenues. Son ordinateur n’a pas accès à Internet.

Midi, l’heure du déjeuner. Tout le monde, travail ou pas, regagne sa cellule. « Je fonce en cuisine chercher le chariot ! » crie Marie en courant. Charlotte sur la tête, elle revient dans sa division en hurlant « repaaaaas » à la cantonade. Chaque femme se poste, gamelle vide en main, devant sa porte. La distribution avec une grosse louche, qui fait un « splotch » bruyant quand son contenu s’écrase dans l’assiette, est du même standing que dans une cantine scolaire. L’odeur du steak haché-frites aussi. Une fois finie sa rangée, Marie s’époumone de plus belle : « Raab !!!!» D’autres préfèrent préparer leur propre repas dans la cuisine commune, comme Fatimah, qui fait mijoter une soupe chorba « pour fêter la fin du ramadan ». « En centre de détention, les détenues ont des frigos dans leur cellule et des plaques de cuisson dans les communs, mais pas en maison d’arrêt », révèle Marjorie. Les ingrédients sont « cantinés », c’est-à-dire commandés sur un catalogue. Les détenues peuvent se procurer ainsi du petit électroménager, type bouilloire, des produits d’hygiène féminine ou de beauté, du tabac… Pour cela, il faut évidemment de l’argent. « Au-delà de nous occuper, le travail, ça sert à payer la télé, les extras, comme les fruits, le démêlant, les clopes », indique Xaviera. En prison, tout se monnaie au même prix que dans la vie civile, voire plus cher, alors que l’on est payé, lorsque l’on a la chance d’avoir un travail, au smic pénitentiaire. Il est en moyenne à 5,40 euros de l’heure pour les activités de production, soit 45 % du smic normal. « Au jardin, je gagne environ 400 euros par mois. Là-dessus, on me prélève 20 % pour rembourser les parties civiles et 10 % pour me constituer un pécule à ma sortie, détaille Xaviera. Je loue aussi un frigo 15 euros par mois. Il me reste environ 100 euros pour vivre. Mes parents m’aident. »

Amélie travaille à l’atelier de confection, d’où sortent chaque année 19 000 pantalons d’uniforme de surveillant.

Le repas terminé, Maëva, 30 ans, feuillette un magazine dans la grande pièce commune, meublée de quelques tables et étagères. Condamnée pour violences conjugales – « j’ai tabassé mon mec qui m’avait trompée » –, elle tient à raconter son histoire. « Je suis née dans un corps de garçon. Je ne suis pas opérée, mais je prends un lourd traitement hormonal qui fait parfois varier mes humeurs. J’ai changé mon état civil : officiellement, je suis une femme, c’est ça qui prime quand on affecte une personne transgenre à une prison. À ma première incarcération, personne ne me comprenait, ni l’administration ni les femmes. Cette fois, ça se passe mieux. » Sa présence interroge certaines détenues, l’immense majorité d’entre elles ayant été victimes de violences masculines. Maëva a une aventure avec une autre fille de sa division, leur histoire est un secret de Polichinelle. Il arrive que des femmes amoureuses s’affichent. « Certaines sont lesbiennes ou bi, d’autres redeviennent hétéros à la sortie », relate une gradée. Quelques-unes ont gardé un compagnon ou une compagne à l’extérieur. C’est rare. Les femmes incarcérées sont la plupart du temps abandonnées par leur entourage.

En journée, les prisonnières du centre de détention circulent librement au sein de leur division. Avant de réintégrer leur cellule en début de soirée.

« Moi, j’ai de la chance, j’ai des nouvelles de mon mec », se réjouit Marjorie en fin d’après-midi. Son visage s’éclaire lorsqu’on vient la chercher pour aller voir Alexandra, qui, avec son chien Oréo, fait de la médiation animale auprès des prisonnières. Tout en caressant l’animal, Marjorie se confie enfin. Elle parle de ses enfants, peu évoqués jusque-là. « Je pense à mes sept enfants, à mes quatre chiens… Parfois, j’ai peur que mon ex les abandonne. Mes bébés me manquent, mon grand va être de nouveau papa… Dans ma tête, c’est du bouillon. Je pense beaucoup au suicide. La psy veut que je sorte, mais avec la meurtrière qui m’a agressée dans la cour, je peux pas. Je pense aussi à cette fille qui m’a balancée. Elle a pas intérêt à être transférée ici. Je suis gentille, mais rancunière aussi. »

Xaviera, colauréate du concours d’éloquence. Les participantes ont été coachées par des avocats et des professeurs de l’École de l’art oratoire de Paris.

*Tous les prénoms ont été modifiés.

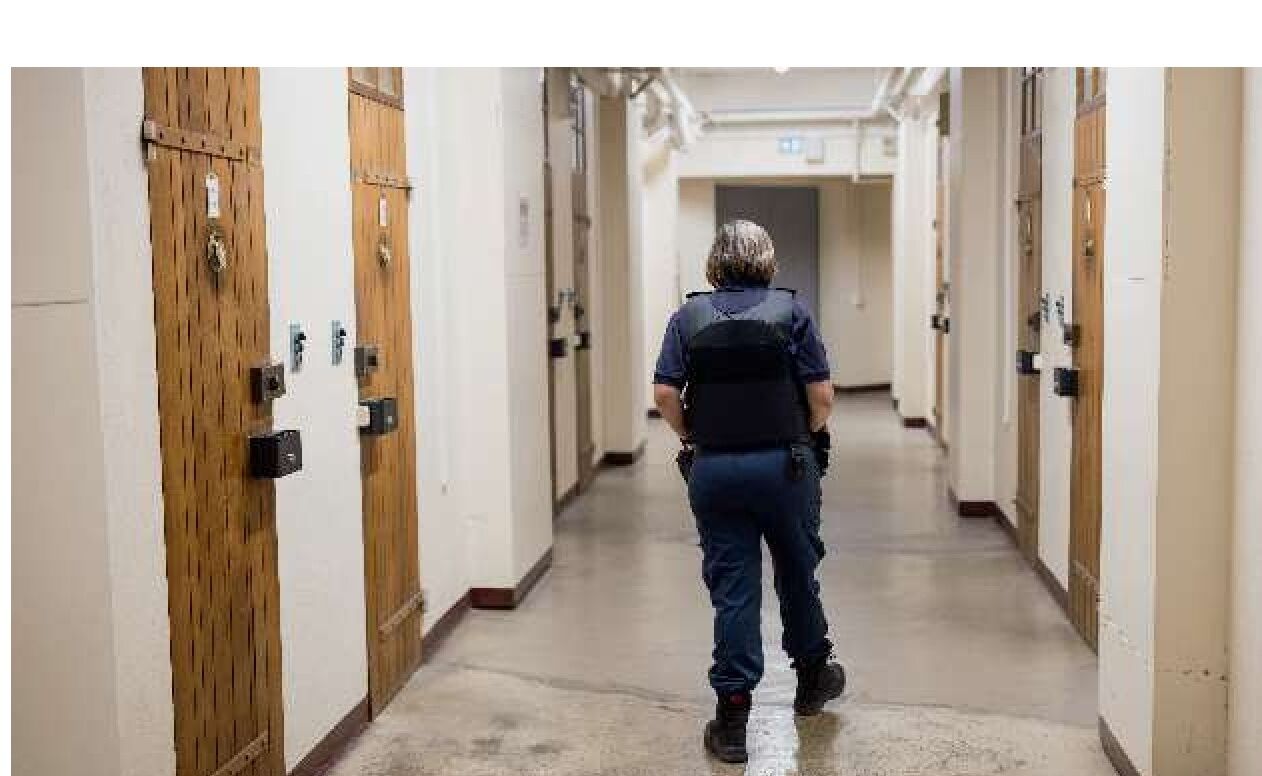

Ici, rien n’échappe à la vigilance des gardiennes, secondées par des caméras de surveillance

Entre ces murs, aucun angle mort. Mais la sécurité ne repose pas uniquement sur la surveillance. Dans le centre de détention, on fait également le pari de la confiance. Si les détenues sont enfermées la nuit, elles disposent de la clé de leur cellule en journée et sont libres de leurs mouvements. Tout est pensé pour les responsabiliser. Sur les quelque 200 femmes incarcérées, la moitié travaillent : 40 en atelier de confection, 35 en service général, à la cantine ou à la buanderie par exemple, et une dizaine comme téléconseillères chargées d’enquêtes de satisfaction. De quoi leur assurer un petit revenu : 45 % du smic. Et leur permettre d’améliorer le quotidien derrière les barreaux.

Jardinage, jeux, formations… les détenues tentent, vaille que vaille, de rester des femmes actives

Comme beaucoup de prisonnières, Nina est sous psychotropes. Elle a essayé de tuer son compagnon : « Il me battait tout le temps… »

En prison, tout se monnaie au même prix que dans la vie civile, voire plus cher

Paris Match - le 9 janvier 2025